横須賀市は、神奈川県南東部の三浦半島に位置し、中核市に指定されている。東に東京湾、西に相模湾を臨む三方を海に囲まれ、丘陵のみどりが広がる自然環境に恵まれた都市である。また、日本で初めて鎮守府が置かれ、日本の近代化を推進した都市でもあり、世界三大記念艦の一つである記念艦三笠をはじめ、市内には日本遺産の認定を受けたさまざまな歴史的建物・建築物が存在する。

横須賀市は、2021 年 1 月に「横須賀市ゼロカーボンシティ宣言」を表明、同年 9 月に「地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例」、2022 年 3 月に「ゼロカーボンシティよこすか 2050 アクションプラン」を制定し、高い CO2 削減目標を掲げて施策を推進している。また 2022 年 3 月には、温室効果ガス排出源の測定と分析ができるプラットフォームの 1 つであるGoogle EIE(Environmental Insights Explorer)のデータを公開している。

今回は、経営企画部都市戦略課の吉田 裕一氏と田上 尚敬氏に、横須賀市のゼロカーボンシティ施策について伺った。横須賀市では「ゼロカーボンシティよこすか 2050 アクションプラン」に基づき、省エネ・創エネ・蓄エネに関する補助事業や、市役所における省エネルギー化対策、学校・一般向けの環境教育、普及啓発活動等の施策を行っている。以下ではそのうち、国の交付金を活用した補助事業、ブルーカーボンの2点について紹介したい。

国の交付金を活用した補助事業と三浦半島の市町との協力

横須賀市では、再エネ設備の導入や省エネ設備の普及促進等に取り組んでいるが、脱炭素社会を実現するためには、一人でも多くの市民や企業等が自分ごととして取り組む必要性がある。そこで、これを後押しするため、環境省の「重点対策加速化事業」を活用し、市民や事業者などが太陽光パネル等を設置する際の補助事業を 2024 年度から実施している。

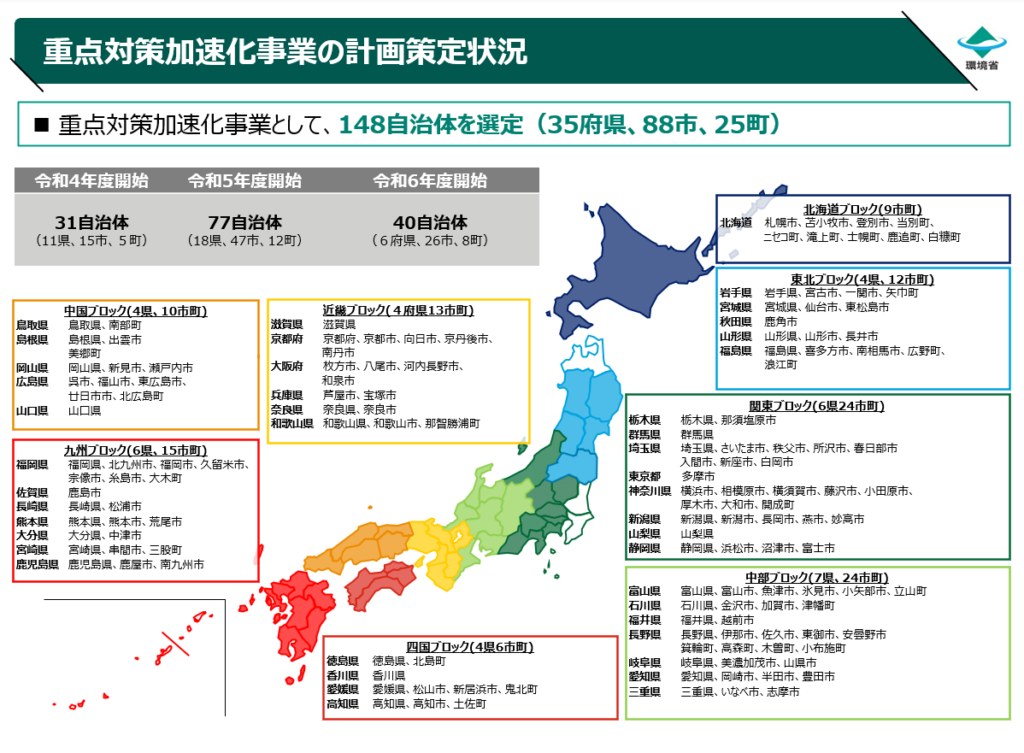

「重点対策加速化事業」とは、国が地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する脱炭素に関する取り組みの行程と具体策を示した「地域脱炭素ロードマップ」に基づく施策である。この事業は、自治体が策定する脱炭素の推進に向けた意欲的な5か年の計画に対して、国(環境省)が取り組みを支援するものである。2022 年度から制度が開始された。対象事業は、自家消費型の太陽光発電の設置、未利用地などを活用した再エネ設備の設置、そして業務ビル等における省エネ設備の大規模導入などだ。交付金の上限額は、中核市の場合、5 年間で 12 億円となっている。毎年、公募・審査され採択される自治体が選ばれ、2024 年度公募では、横須賀市を含む 40 自治体が新たに選定された。

横須賀市の計画は、脱炭素の取り組みを通じて、市民の安全・安心や中小企業の経営安定化を図るものである。太陽光パネルと蓄電池の設置に対する補助制度のほか、中小企業向けのLED照明化に対する補助制度により、市民・事業者の脱炭素化に向けた取り組みを後押しする計画となっている。

実施にあたっては、地域金融機関、不動産業界、商工会議所などからなる「横須賀まちぐるみゼロカーボン推進チーム」を結成している。それぞれがもつネットワークを駆使し、プッシュ型で周知・啓発を実施することで、補助金の利用率を高めることが狙いだ。

さらに、2025 年度からは、横須賀市とともに、三浦半島の他市町(鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)でも同様の補助事業を実施する予定である。地勢的、歴史的にも共通項の多い、三浦半島の各市町と連携し、一丸となって、三浦半島全体での脱炭素化を推進していく。

一人ひとりが自分事と捉えるための Google EIE データ公開

先に述べたように、市では、「横須賀市ゼロカーボンシティ宣言」や「地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例」で言及されているとおり、二酸化炭素排出量の実質ゼロ達成を目指している。しかし、この目標を達成するためには、市民一人ひとりが自分事としてとらえ、地域全体が一丸となって取り組んでいくことが必要不可欠であると考えている。

市民・事業者が共に当事者意識を高め、活動に取り組みやすくなるよう、再生可能エネルギーのポテンシャルマップや、交通由来の排出量といった Google EIE データを公開している。

また、高校生に対して、Google EIE から得られる交通由来の排出量や数年の排出量変化等のデータを利用し、他市と比較しながら効果的な温暖化対策となる政策を議論する授業も実施している。

ブルーカーボンの取り組み

ブルーカーボンとは、海中・海面付近にある生態系(アマモなどの海草や、ワカメ・昆布などの海藻、植物プランクトンなど)によって吸収・貯留された炭素をいう。森林で吸収される炭素(グリーンカーボン)と同様に、こうした海草・海藻が温室効果ガスである CO₂ を吸収するため、地球温暖化対策の新しい取り組みの一つとして注目が高まっている。

三方を海に囲まれた環境を生かし、横須賀市では 2021 年からブルーカーボン事業の取り組みを開始している。

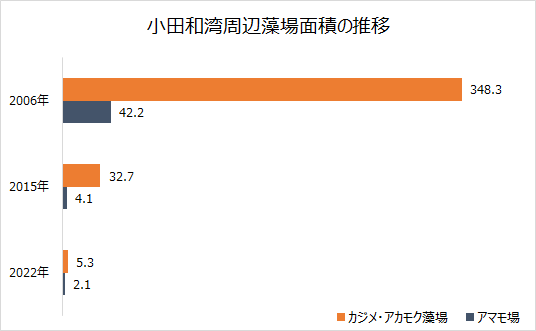

ブルーカーボンを拡大させるためには、海の砂漠化といわれる磯焼けへの対策が必要である。磯焼けとは、海藻を食べる種類の魚やウニが活発に活動できる期間が長くなったことなどから、海藻が多く食べられ、藻場が消えてしまうことをいう。2006 年から 2022 年にかけて横須賀市の西に広がる小田和湾周辺の藻場は、95 %も減少してしまった。

この対策として、横須賀市では藻場の保全や造成のための活動に着手。具体的には、漁業者が行う食害生物(ウニやアイゴなど)の駆除などの保全活動への支援や漁業協同組合が実施する藻場造成(海藻の移植)に対する支援を行った。その結果、2023 年度に長井沖周辺(黒砂地区)の藻場について調査したところ、2,400m² の藻場(テニスコート約 9 面分)が再生し、CO₂ 吸収量が 0.6 トン相当であることがわかり、Jブルークレジットとして認証された。さらに2024 年度には、藻場が 6,800m2 まで拡大し、CO2 吸収量も 2.0 トンに増加した。

(参考)

Jブルークレジットとは国の認可法人である「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)」が運営する制度である。この制度は、パリ協定の発効に伴い、いわゆるブルーカーボン生態系の CO2 吸収源としての役割を踏まえ、この役割に着目した沿岸域・海洋における気候変動緩和と気候変動適応へ向けた取組みを加速することを目的として設立された。一般的な国際標準とされる 100 年間以上の長期にわたって沿岸域・海洋に貯留されるべき CO2 の数量を客観的方法論に基づき科学的かつ合理的に算定し、これをJBEが認証・発行している。

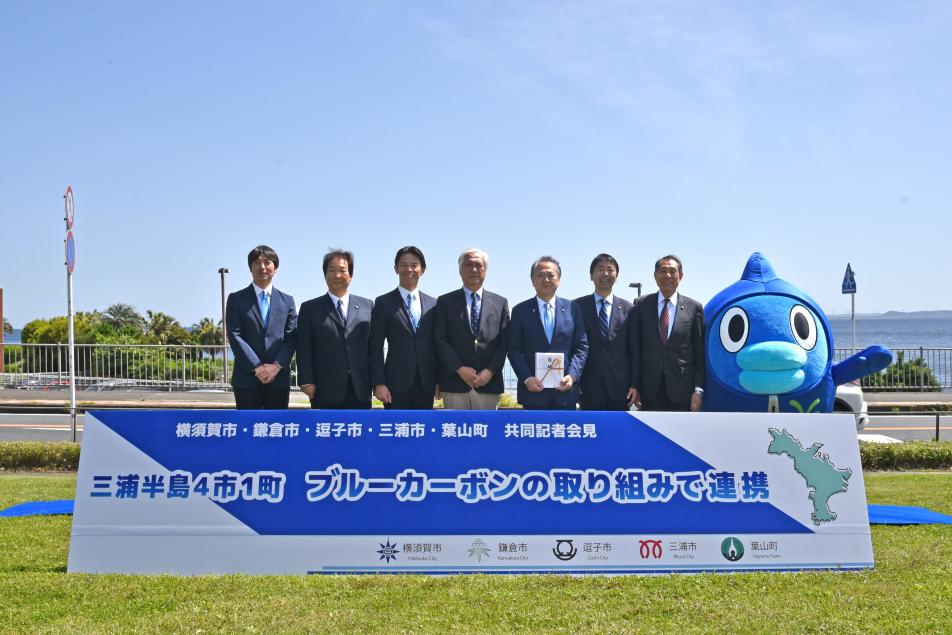

藻場の急速な減少は、横須賀市だけではなく三浦半島の他の市町も同様だ。三浦半島 4 市 1 町(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)が個別に対策してもその効果は限定的で、根本的な解決を図ることは難しい。そこでそれぞれがもつ手法や知見を共有し、より効果的に対策を進めるために4市1町が結束して取り組みを進める活動を 2024 年 5 月から始めている。

* * *

ここまでご紹介してきたように、横須賀市は、周辺市町村と連携したゼロカーボンシティを目指す取り組みや、ブルーカーボンの取り組みを進めている。また、Google EIEのデータを公開し、それを用いた授業なども実施している。これらの取り組みを、VLEDとしても応援していきたい。